Vergleichende Analyse von Hieroglyphen über Zivilisationen hinweg

Ausgewähltes Thema: Vergleichende Analyse von Hieroglyphen über Zivilisationen hinweg. Willkommen zu einer inspirierenden Reise durch ägyptische, Maya- und anatolisch-luwische Hieroglyphen – mit Geschichten, Erkenntnissen und neugierigen Fragen, die Sie einladen, mitzudenken, zu kommentieren und unseren Newsletter zu abonnieren.

Was sind Hieroglyphenschriften? Grundlagen im Vergleich

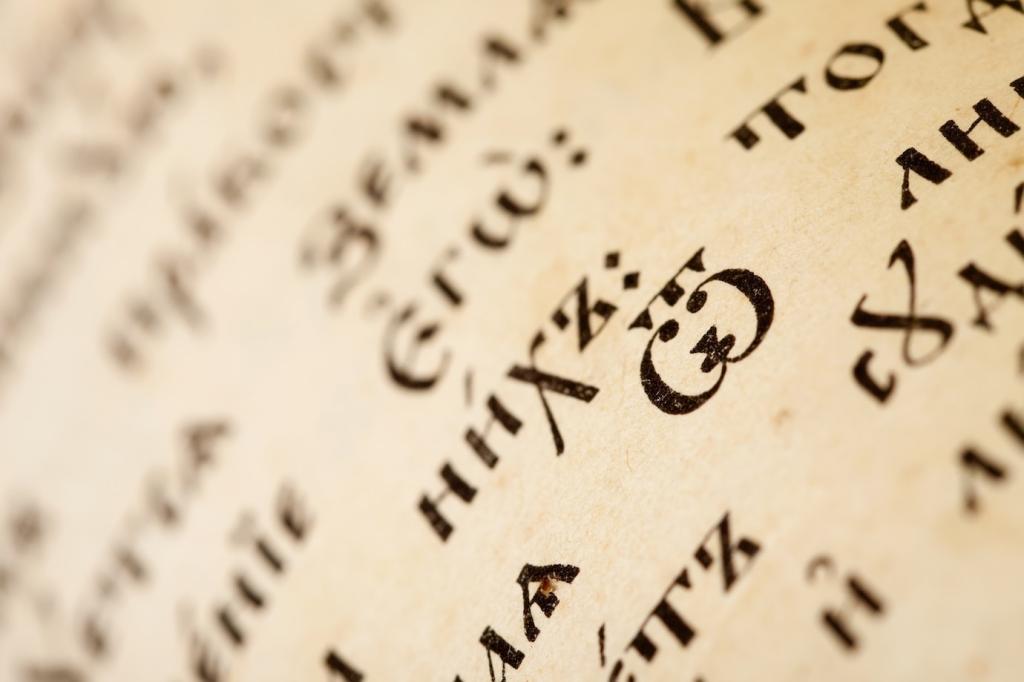

Hieroglyphische Systeme vereinen Bildhaftigkeit mit präziser Laut- und Bedeutungszuweisung. Ägyptische Zeichen fungieren als Logogramme, Phonogramme und Determinative zugleich. Maya-Glyphen kombinieren Silbenwerte mit Wortzeichen. Anatolisch-luwische Hieroglyphen nutzen ein Mischsystem. Das Ergebnis: Bilder, die sprechen, klingen und kontextualisieren – je nach Schrifttradition unterschiedlich gewichtet.

Leserichtung ist nicht trivial: Ägyptische Hieroglyphen folgen den Blickrichtungen der Tiere; Maya-Glyphen werden in Doppelkolumnen zu Blöcken geordnet; luwische Hieroglyphen variieren, teils boustrophedon. Diese Ordnung steuert Rhythmus und Sinn, macht Inschriften performativ und leitet Augen wie Gedanken zugleich durch das steinerne Narrativ.

Medium prägt Botschaft. Ägyptische Texte leuchten auf Tempelwänden und Papyrusrollen, Maya-Schrift auf Stelen und seltenen Codices aus Rindenpapier. Anatolisch-luwische Hieroglyphen erscheinen auf Reliefs, Orthostaten und Siegeln. Materialwahl bestimmt die Dauer, Detailtiefe und rituelle Wirkung – und beeinflusst, was bis heute überlebt.

Maya-Glyphen: Zeit, Könige und kosmische Ordnung

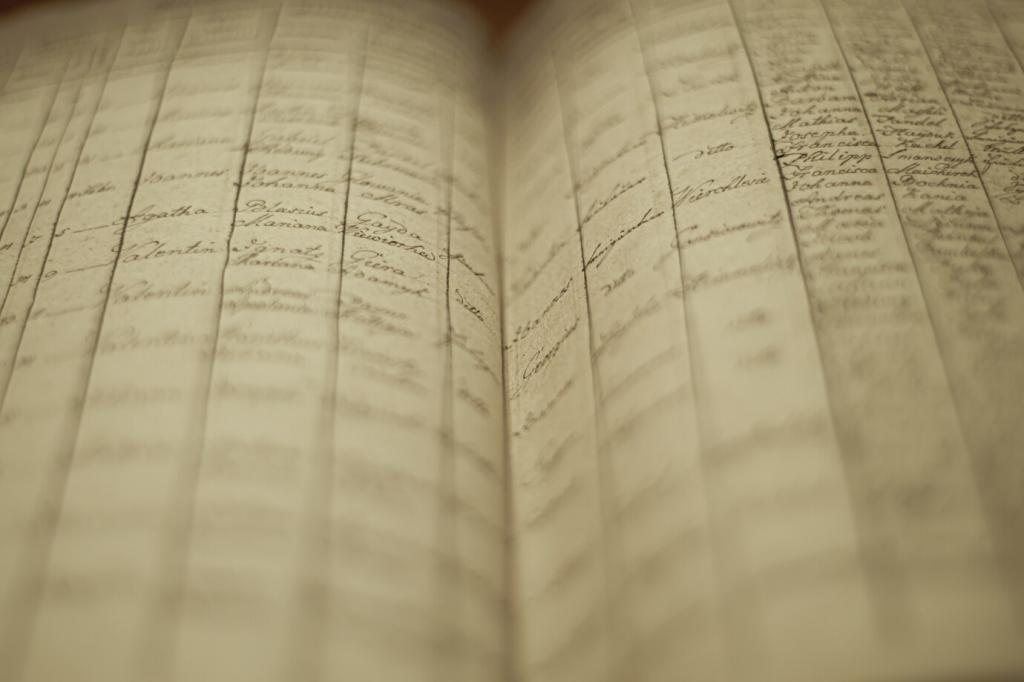

Maya-Texte werden in Doppelkolumnen gelesen, jeder Block folgt einer festgelegten Reihenfolge innen. Silbenzeichen fügen Lautwerte hinzu, Logogramme tragen Bedeutung. Diese dichte Architektur komprimiert Informationen, ohne poetische Kraft zu verlieren. Wer sie einmal „hört“, erkennt darin Zeitrechnungen, Dynastien und zeremonielle Landschaften.

Maya-Glyphen: Zeit, Könige und kosmische Ordnung

Yuri Knorosov betonte den silbischen Charakter; Tatiana Proskouriakoff zeigte, dass viele Texte historische Ereignisse dokumentieren. Diese Einsichten befreiten Glyphen aus dem Mythos reiner Ritualformeln. Heute lesen wir Namen, Krönungen, Siege – und erkennen Menschen in den Steinen. Teilen Sie Ihre liebste Entzifferungsgeschichte in den Kommentaren!

Anatolische Hieroglyphen (Luwisch): Verwaltung, Macht und Bildsprache

Nach dem Zusammenbruch des Hethiterreiches blühen luwische Hieroglyphen in den syrisch-anatolischen Kleinstaaten. Inschriften legitimieren Herrschaft, definieren Territorien und beschwören Schutzgottheiten. Die Schrift wird so zur Bühne politischer Kontinuität. Solche Kontexte helfen, Zeichenwerte über Jahrzehnte stabil zu interpretieren.

Anatolische Hieroglyphen (Luwisch): Verwaltung, Macht und Bildsprache

Steinblöcke an Stadttoren, Felsreliefs und administrative Siegel tragen luwische Zeichen. Die Karatepe-Bilingue, kombiniert mit phönizisch, war für die Entschlüsselung zentral. Material und Textsorte prägen Register: förmlich, öffentlich, formelhaft. Genau dieser Rahmen macht systematische Vergleiche mit ägyptischen und Maya-Konventionen produktiv.

Ikonische Nähe, funktionale Distanz

Gefahr der falschen Freunde

Ein kreisrundes Zeichen mag Sonne bedeuten, doch Lautwert, Kontext und Systemlogik unterscheiden sich radikal. Vergleich zwingt zur Vorsicht: Bildähnlichkeit ist verführerisch, aber funktionale Rollen variieren. Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen und diskutieren Sie mit uns, welche ikonischen Doppelgänger Sie schon in Museen entdeckt haben.

Semiotik im Alltag verstehen

Vergleichende Hieroglyphenforschung schärft den Blick für Zeichen um uns herum: Piktogramme im Bahnhof, Icons im Smartphone, Embleme im Stadtbild. Wir lernen, Formen, Kontexte und Handlungsanweisungen auseinanderzuhalten. Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie monatliche Mini-Analysen zum bewussten Lesen Ihrer Umgebung.

Ein kleines Experiment für Sie

Drucken Sie zwei Glyphen nebeneinander aus – eine ägyptische, eine Maya – und notieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Linienführung, Binnenräume, Kontext. Teilen Sie Ihre Ergebnisse in den Kommentaren. Wir sammeln die spannendsten Beobachtungen und besprechen sie in unserer nächsten Themenausgabe.

Methoden der vergleichenden Analyse

Merkmalsbasierte Matrizen statt Bauchgefühl

Wir erfassen Zeichen nach Linienzahl, Binnenstruktur, Kombinatorik und Position. So entstehen Matrizen, die Vergleich objektivierbar machen. Auf dieser Basis erkennt man Familienähnlichkeiten, Ausnahmen und diachrone Veränderungen. Wer mitmachen will: Laden Sie unsere Checkliste herunter und testen Sie sie am nächsten Museumsbesuch.

Kontext schlägt Rätselraten

Fundort, Schicht, Nachbarfunde und Wiederholungsfrequenz sind Schlüssel. Ein Zeichen auf einem Siegel erfüllt andere Funktionen als auf einer Kultstele. Archäologischer Kontext erdet Hypothesen, verhindert vorschnelle Deutungen und öffnet Türen zu sozialer Praxis. Schreiben Sie uns, welche Kontextfrage Sie am meisten beschäftigt.

Statistik und Sorgfalt Hand in Hand

Quantitative Verfahren helfen, Muster zu erkennen, doch sie ersetzen nicht philologische Sorgfalt. Frequenzanalysen, Netzwerkmodelle, Bildverarbeitung – alles nützlich, wenn transparent dokumentiert und kritisch geprüft. Wir veröffentlichen methodische Leitfäden für Abonnentinnen und Abonnenten und freuen uns auf Ihre Anregungen.

Lebendige Begegnungen: Drei Orte, drei Erfahrungen

01

Vor der Stele von Quiriguá

Frühmorgens, Nebel über dem Rasen, die Glyphenblöcke wirken wie geschnitzte Atemzüge. Ein Königstitel blitzt im Seitenlicht, und plötzlich ordnen sich Zeichen zu Handlung. Genau solche Momente machen die vergleichende Analyse lebendig: man sieht Struktur, hört Rhythmus und spürt historische Gegenwart.

02

Zwischen den Säulen von Karnak

Schatten kriechen, Farben flackern, und die Hieroglyphen scheinen sich zu bewegen. Ein Falke blickt nach rechts – also lesen die Augen dorthin. Ein stilles Determinativ lenkt Bedeutung. Diese erfahrbare Grammatik im Raum erklärt, warum Monumentalität und Schriftästhetik zusammen gedacht werden müssen.

03

An den Basaltblöcken von Karatepe-Arslantaş

Wind pfeift über Reliefreihen, luwische Zeichen stehen neben phönizischen Zeilen. Die Bilingue eröffnet Vergleich im selben Atemzug. Man spürt, wie politische Selbstinszenierung und administrative Präzision Hand in Hand gehen. Erzählen Sie uns von Ihrem Lieblingsort mit Inschriften – wir stellen ausgewählte Berichte vor.